-

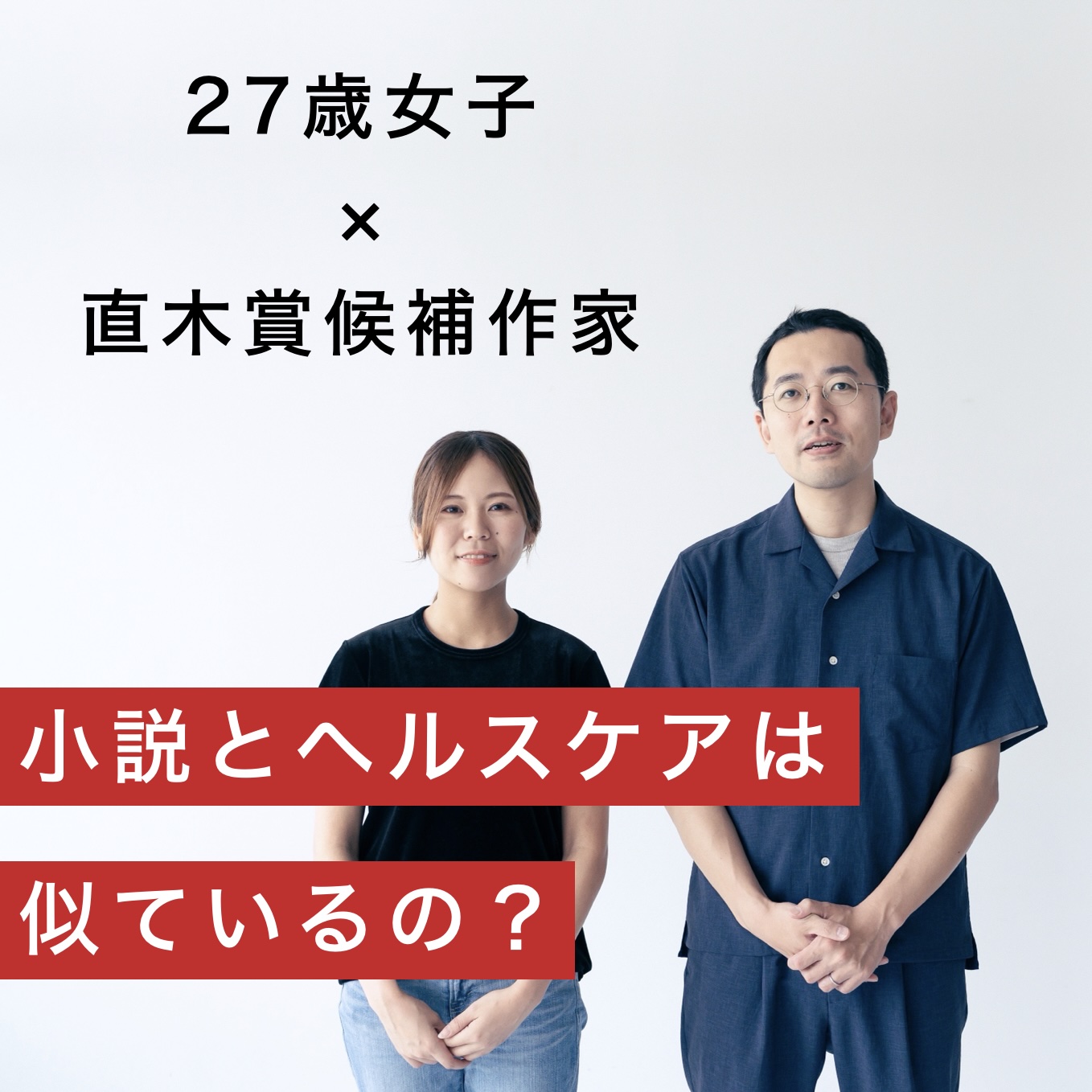

岩井圭也さん

作家。1987年生まれ。大阪府出身。2024年『われは熊楠』で第171回直木賞候補に選出!最近ではフジテレビ系 藤木直人さん主演の連続ドラマ『最後の鑑定人』が岩井さんの小説が原作に!飛ぶ鳥落とす勢いの売れっ子作家の岩井さん。なんでヘルスケア企業のオアディスワンと小説を…?

-

植田香菜子

27歳の社会人5年目。奈良県出身→今は大阪市在住。体質改善ブランド「オアディスワン」を立ち上げから育ててきた人。今回の小説プロジェクトは「みんなが本を読まなくなるのって悲しい...」っていう植田さんの一言がきっかけ。余計なことを言ってしまった→小説プロジェクトの仕切り役をする羽目に

はじめに

2025年の1月頃。私たちオアディスワンに「ある人」からメッセージが届きました。

「こんど大阪に行くので会って話しませんか?」

メッセージの主はオアディスワンの昔からの友人?でもある2024年の直木賞候補でもある小説家の岩井圭也さん。

私たちオアディスワンが岩井さんと知り合ったのは5年くらい前だったかな?そこから私たちと岩井さんは(ほんとにたまーに)メッセージをやり取りをする間柄が続いていました。

で、、、

岩井さんとの2025年1月の打ち合わせ。その時たまたま暇だった(笑)オアディスワンのスタッフ・植田さんが同席。

すると植田さんが、

「実はわたし、本が好きで…」

「本屋が少なくなったり、みんなが本を読まなくなったりするのって、なんだか悲しいんです…」

って言い出して!

へー!そうなの!って岩井さんや他のスタッフが大盛り上がり。

「だったら何かプロジェクトを作っちゃいましょうよ!」

そうして始まったのがこの小説プロジェクト。

◎関西大手私鉄の京阪電鉄さん

◎理化学研究所発のヘルスケア技術

◎大手ドラッグストア「コクミン薬局」社長さん

を巻き込んだ壮大なプロジェクトがスタートしました。

右肩下がりの出版業界。小説家の自分にできることって?

植田

私自身はとても本が好き。だから直木賞候補作家の岩井さんとこんな風に話していること自体がいまでも信じられないです笑

岩井さん

何をおっしゃいます。ぜんぜん話しますよ(笑)

植田

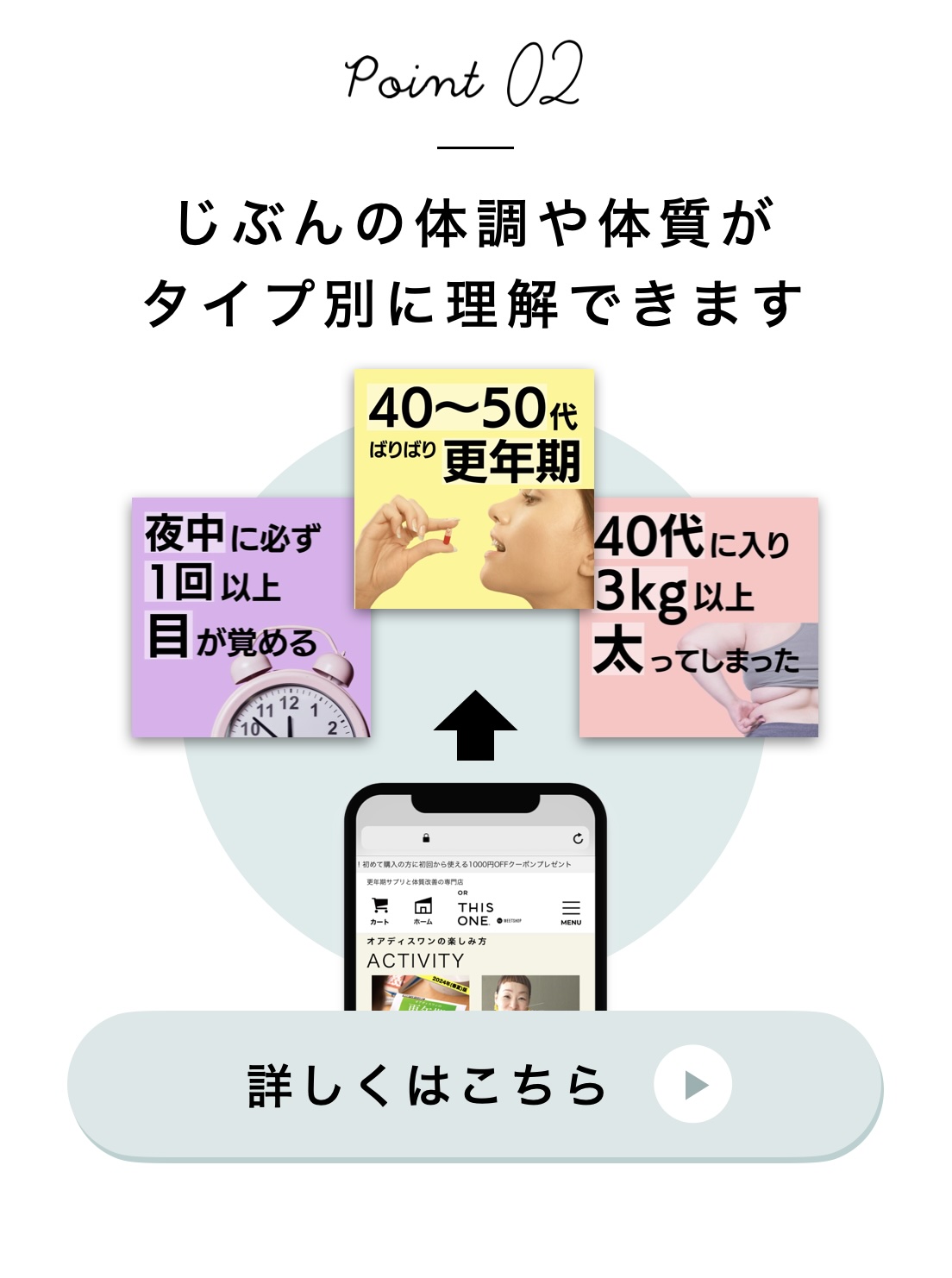

私たちはヘルスケアブランド「オアディスワン」を運営しています。

今日は、岩井さんがどうしてヘルスケアブランドである「オアディスワン」と一緒に小説を出そうと思ったかについて、お話しを聞かせてください。

岩井さん

ありがとうございます。まず前提のお話しをさせてください。

出版業界はご存知のようにここ20年ずっと右肩下がりです。ずっと厳しい。

業界としてこのまま衰退させていくのは良くない。それは皆んな思っていることなんです。

植田

そうですね…

最近では経済産業省が書店減少を食い止めるためにワーキンググループを作って政策を検討していることもニュースになりました。

岩井さん

業界の内側の話になるんですが、小説は出すまでのルートは、ほぼほぼ決まっています。

雑誌連載。単行本。文庫本。バリエーションがあったとしてもシリーズ化。

出版業界の中で完結してしまっているんですよね。

植田

確かに。

岩井さん

何かやりようがあるんじゃないか。

そんなときに異業種と組んでいくと世界が変わるんじゃないか?って考えたんです。

植田

異業種と組む、ですか。。。

普通の作家さんだったらそんなことしませんよね(笑)

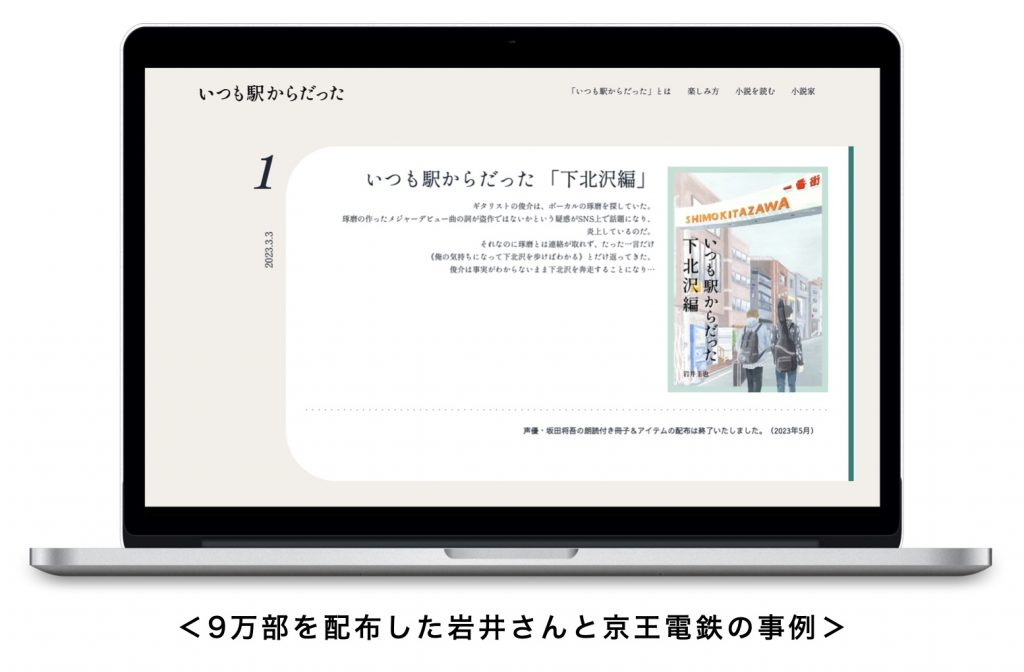

※公式サイトより画像をキャプチャして加工

<京王電鉄「いつも駅からだった」事例紹介>

・駅をテーマにした5連作の小説を無料配布

・第一弾は2023年3月〜2024年3月に実施

(2025年現在は第二弾「あの駅に願いをこめて」を展開中)

・累計9万部の小説を無料配布

岩井さん

「無料で小説を配る」なんて出版業界の常識からしたらありえない。

だって出版物を売って利益を取っているのが出版業界だから。

でも例えば鉄道会社さんと組むなら「無料でも大丈夫です」となりうる。

なぜか?

出版業界以外の事業さんには別の動機があるから。

植田

そうですよね。

京王さんの事例では9万人もの人が京王電鉄沿線の魅力を再発見することになりました。

岩井さん

その通りです。

鉄道事業者さんは他の動機があるので、だから本の出版費用を負担してでも「やりたい」となる。

植田

面白い構造ですよね。

他の業界の事業者さんが出版費用を負担する。

ほんとは書店が買わなきゃいけないプロの面白い小説が無料で手に入る。

面白い小説が無料で手に入ったあとは?

そこには読者にとっての「本を読む機会」や「本との出会いのきっかけ」が残る。

岩井さん

そうなんです。

僕は「きっかけ」を提供したいんです。

「小説家=本を書く人」っていう時代ではないと思うんです。

それだけじゃなくて。

「小説家=本を読む機会をつくる人」っていう時代になってきているんじゃないかな、って思うんです。

他の業界の人たちと一緒にやっていけば、未来への「きっかけ」を何かしら作れるかもしれない。

そういう経緯でオアディスワンさんに「一緒にやりませんか?」って相談しました。

本から遠ざかっている人に「久しぶりに」本を読んでもらいたい

植田

そんな壮大な挑戦のパートナーとして私たちオアディスワンを思い出してもらえて光栄です(笑)

今年(2025年)の1月に岩井さんとお会いして「一緒にやりませんか?」って言っていただいて以降、私たちはたくさんの企業さんに提案をしてきました。

鉄道会社さん…

大手ドラッグストアさん…

政令指定都市さん…

私たちの提案に、ほとんど全ての人たちが興味を持ってくださいました。

岩井さん

ありがとうございます。

いろんな企業さんや行政さんが興味を持ってくださっていること自体がありがたいです。

植田

おもしろいエピソードがあるんです。

ある大手ドラッグストアさんに「一緒に小説を出しませんか?」って提案にいったときのことです。

最初のプレゼンのとき「小説って出せるものなんですね!」って、担当者さんがとても興味を持ってくださった。

岩井さん

はい。小説は出せます(笑)

でもそういうものですよね。

小説を出したいと思っても誰に相談したらいいか分からない。

植田

で、、、

次の打ち合わせのときにその担当者さんが、

「実は…前の打ち合わせのあと急に小説が読みたくなっちゃって」

「岩井先生の本を5冊ほど読み切ってしまいました」

って!

植田

ほんの2週間で5冊ですよ!

「本をたくさん読んでいた昔を思い出しました」とおっしゃっていました。

岩井さん

えー!

刺激になっているんですね!

植田

「きっかけ」って大事だな。って思いました。

岩井さん

そうなんです。

本を読むこと自体は好き、っていう人は多い。

要は「きっかけ」が大事。

岩井さん

オアディスワンさんとの取り組みで僕は2つの「きっかけ」を提供できたらと思っています。

一つは、本を読む習慣がない人たちに活字に慣れる「きっかけ」を提供する。

「本を読むことってそうなんや〜」

っていう感覚を味わって欲しい。

植田

そうですね。

1冊短くても「読み切る」という感覚がだいじ。

岩井さん

人は体験しないとわからない。

本を読んだことがない人は「なんとなく難しそう」って思っちゃう。

なんとなく自分には無理…っておもっちゃう。

1回読んでみたら自信がつく。

岩井さん

もう一つは、本を読むことから離れている人たちにもう一度本に接する「きっかけ」を提供する。

植田

さっきの某大手ドラッグストアの担当者さんの例ですよね。

岩井さん

はい、そうです。

実は、今の時代でも、小学生や中学生は本をたくさん読んでいるんです。

ところが歳を重ねるにつれて、本を読む時間が少なくなっている。

自分にも子供がいるのでよくわかるのですが、本を読む時間を2時間とるなんて、なかなかできない。

そういう「ちょっと本から離れてしまった人たち」にとって、本を通して余白を取り戻してもらうきっかけになればいいな、と。

植田

小説を読むことが余白につながる。

余白はメンタルヘルスにつながって、だからヘルスケアブランドであるオアディスワンがやる意義がある。

岩井さん

はい、その通りです。

「小説を読むこと=ヘルスケア」と捉えることは非常に現代的だと思います。

小説とヘルスケア。「余白」という共通項。

植田

今回、岩井さんと私たちオアディスワンで取り組む小説プロジェクトは、

◎街歩き

と、

◎ヘルスケア

がテーマです。

岩井さん

そうですね。

小説をきっかけに街を歩きたくなる。たくさん歩いてもらう。

植田

小説を読むことの没入感そのものがデジタルデトックスです。メンタルヘルスにつながる。

で、小説を読んで街を歩いてみると、じぶんのカラダ全体がリフレッシュしているのを感じる。フィジカルの健康につながる。

岩井さん

今回は私が生まれ育った京阪沿線についての小説を書きます。

植田

それがめっちゃ楽しみ!

私は大学生までずっと奈良で育ちました。馴染みがあるとすれば近鉄電車。京阪電車のことはあまり知らない。

おけいはん?ひらパー兄さん?それくらいしか知らない。

自分が知らない沿線のことを知るのはちょっとした冒険みたいでワクワクします。

岩井さん

私は京阪沿線で高校生まで育ちました。

生粋の「京阪民」です(笑)

植田

だから京阪さんのことは何でも知っている。

岩井さん

逆に…近すぎるから分からないことも多いです(笑)

植田

岩井さんから見た京阪沿線の印象は?

岩井さん

京阪の魅力って「一面では語れない」ことでしょうか。多面性がある。

例えば、淀屋橋や京橋はバリバリのビジネス街。

ところが京都方面に電車が向かうとまた違う表情が出てくる。出町柳で降りると空の広さに驚く。ビルが低いから。

京都と大阪の真ん中の楠葉や枚方市はベッドタウン。住宅街が多くて生活を感じる。

このように京阪は一つの沿線だけどいろんな顔を見せてくれる。

植田

話を聞いているだけでワクワクします。

自分が住んでいる土地について書かれている物語。

京阪沿線に住んでいる人にとっては嬉しいですよね。

岩井さん

それはすごくあると思います。

自分が住んでいる場所が登場するとテンションが上がる。

植田

わかる気がします。

聖地巡礼も同じような論点ですよね。

岩井さん

その通りです。

岩井さん

話は戻って、、

「街歩き」と「小説」って補完関係にあるように思っています。

植田

補完関係?

岩井さん

はい。

わかりやすく言うと「ハード」と「ソフト」みたいな関係です。

岩井さん

例えば、淀屋橋や京橋、出町柳。

周辺にわかりやすい観光スポットや商業施設がある駅って行動しやすいですよね?

植田

確かに。

大阪の梅田だと「まずルクア行こうか」みたいになる。行きたい場所がわかりやすい。

岩井さん

一方で、歩き方がわかりにくい駅もある。

例えば、駅の裏側にある昔からある小さな神社。

そんな神社の存在は知らないし、そもそも歩き方がわからない。

植田

行っても「ここ…なんの神社だっけ…」ってなる(笑)

※京阪電鉄の「枚方市駅」の近くにある神社。地元の人しか知らないちょっとした気分転換スポットを小説きっかけで知ることも。

(写真はオアディスワンのプロデューサー前田晴代)

岩井さん

小説のいいところは、そこ。

ハードとソフト。

場所(ハード)だけだと楽しみ方がわからない。

そこに物語(ソフト)がインストールされることで楽しみ方がわかる。

そこが物語のすごいところ。

植田

それを書いている岩井さんがすごい!

自由と余白。小説は「ガイドしないガイド」。

岩井さん

あくまで小説はガイドであるべき。

読んだ人が自分なりのストーリーを紡いでいくことが大切。

小説は「きっかけ」であり「補助線」であるべき。

植田

ガイドしないガイド。

小説を読む。興味を持つ。街を歩く。自分で感じる。それでワンセット。

岩井さん

小説は文章で、文字で構成されている。余白がある。それが大切なんです。

想像の自由度がある。例えば神社が登場するとして、読者Aと読者Bとでは神社の捉え方が違う。

植田

私も早く街歩きをやってみたい笑

植田

でも真面目な話、、、

私たちのブランド「オアディスワン」がお客様にご提供したいのは、そういった体験なんです。

体質や体調なんて100人いたら100通りなんです。

絶対これで大丈夫!なんて解決法なんて存在しない。

お一人お一人に体験してもらって、その上で「自分に合った解決法」を体験を通して見つけてもらいたい。

岩井さん

そうですね。

植田さんの話を聞いていると「ヘルスケア」と「本」って共通点があるように感じます。

小説は、ガイドしないガイド。植田さんが言う通りです。

読んでから知らない場所に行く。自分が知っている場所が登場するとテンションが上がる。逆もまた然り。読んでいる場所にいってみるとテンションがあがる。

つまり普通の場所でもちゃんと描写してあれば訪れて実際に体験したとき、テンションが上がる。

ガイドブックには街歩きのコツが書いてある。

でも小説は「コツすらも気にしないでいいよ」っていうガイドブック。

その場所に行くまでの過程も含めて、オリジナルの体験になるはず。寄り道すらも体験になる。

植田

それってヘルスケアにそっくり。

体質が改善されていく過程すら楽しんでもらいたい。それが私たちオアディスワンの願い。

植田

本は余白が多い。街歩きも一緒。だから楽しい。

だから本と街歩きは相性がいい。

ヘルスケアとも相性がいいと勝手に思っています(笑)

岩井さん

最初に断っておきたいんですが、本は読んでもいいし、読まなくてもいいんです。

自由。個人の自由。読まなくても全然OK。

その前提で、、、

今っていうのは余白が無くなってきている時代だと思っています。

仕事もプライベートもいつでもLINEやmessengerで連絡が取れてしまう時代。生活に余白がない。

植田

そうですよね。

私たちも「これやらなきゃダメ」っていう体質改善はお客様にはご提供できない。余白がないとお客様に受け入れられないことが多い。

岩井さん

一人の作家として「読書人口を増やしたい」という思いは強いです。

でもそれっていうのは「読め読め!」とは違う。

植田

わかります。ヘルスケアと一緒だ。

岩井さん

「本のことを思い出してほしい」という思いが強い。

本を読まなくなってしまうこと。それってもったいないことだと思うんです。

自分自身が本を好きで、本を読むことに救われてきた人間です。

読書の習慣を取り戻すってことは意味があることなんじゃないかな、って思います。

植田

ますます岩井さんのことが好きになりました(笑)

小説に「新しい掛け算をする」挑戦としてヘルスケアを選んでもらえて、改めてありがとうございます。

ここまでのまとめ

本を読むことが、カラダと心を整える時間になる。

岩井さんと植田さんのお話を聞いていると、そんな印象を受けました。

サプリを飲むだけがヘルスケアじゃない。体質改善プログラムで痩せることだけがヘルスケアじゃない。

本を読んで、オフラインになること。街を歩いて、リフレッシュすること。

本をきっかけに、初めての土地に行ってみること。

それらすべてがカラダと心を整える「ヘルスケア」になるんでしょうね。